型取り用のシリコンゴム一キロ3500円なり

流し込み用プラキャスト一キロ2500円なり

バリヤーコート750円なり

離型剤スプレー1050円なり

〆て7800円でした。これで上手くやれば、

小さめのものならいくつか複製することが出来ます。 他に必要だったものは

油粘土、プラ版(前に使った残りなので只)

紙コップ、割り箸(家のを使って只)

調理用秤(家のを使ったが、後で購入。500円なり)

でした。

これらは梅田のほびっとという模型店で購入しましたが

大手の模型店なら必要な資材はだいたい扱っています。

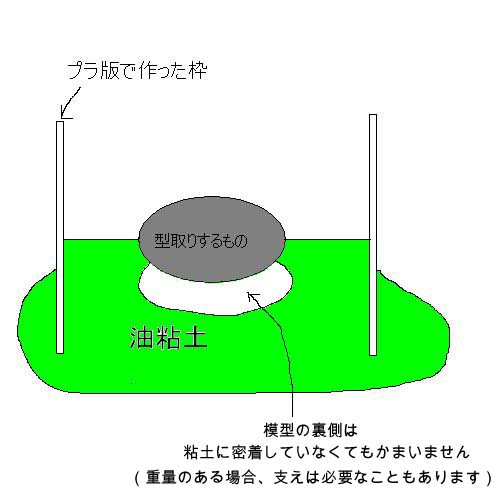

周りにはプラ板を切って、ビニールテープでつなげた

枠をはめ込み、隙間がないように粘土でふさぎます。

周りの穴は型同士を合わせたときにぴったり合わさるように

鉛筆などで開けた「ダボ穴」と呼ばれるものです。

さほどきっちりした形でなくても大丈夫。

ケント紙などで作ってもいいですが、

紙などを使う時はバリヤーコートを一応塗っておきましょう

(シリコンがくっつかないように)

このように紙コップいっぱいでだいたい200グラムですね

重量にあわせた量の硬化剤を入れるのですが

なぜか規定量入れたらシリコンゴム半分(500グラム)使ったところで

硬化剤がなくなってしまいました(^-^;)

あわてて硬化剤だけ追加購入、250円なり。

硬化剤は少なめでも時間を置けばだいたい硬化しますので

大丈夫です(よく攪拌すること)

硬化には何時間もかかるので、作業時間はたっぷりあります

落ち着いてやりましょう。

さほど気泡は入らず、模型になじんで密着してくれます

しかし、念のため気泡が入らないように

こうして割り箸を使って細くたらしたゴムを

少しづつかけて、模型の表面を覆います。

このまま半日〜一日ぐらい放置してシリコンゴムが固まるのを待ちます

私はこの、片面を型取りするのに300グラムのシリコンを使用しました

とあるガレキ現役の方にお話したところ「多すぎる」んだそうです

(^-^;)慣れないうちはがっしりした大き目の型のほうが

失敗しないんですが

熟練者になると、ギリギリのわずかな量のシリコンでやられたりします

また、そういう方は全部のシリコンを新しいものでやらずに

模型の表面、一層覆うぐらいの部分を新しいシリコンでやり、

周囲のあまり重要でない部分を埋めるのには

古くなったシリコン型を刻んだものを混ぜて

量をかせいだりします。

あまりきれいにはがれませんでした(^-^;)

(第一の失敗でした) 油粘土表面にはバリヤーコートを塗っておきましょう。

一度プラ版の枠をはずしていますが、

この辺はアバウトでも大丈夫。

「ダボ穴」が最初とは逆に飛び出した状態になっていますね。

これで二つの型がずれずにぴったり合わさるのです。

シリコンの面にはバリヤーコートを塗っておきましょう

これを忘れるとシリコン同士がくっついて大変なことになります

模型が完全に隠れるように埋め込みます

この時、粘土製の原型だとシリコンゴムにくっついて

破損することがあります。

模型表面にバリヤーコートを塗っておけばある程度防げますが

模型のディテールは犠牲になるのでお勧めしません

カッターナイフやデザインナイフでシリコン型を切って作りました

(最初から粘土を使って、そういう通り道ができるようにしておく

方法もあります)

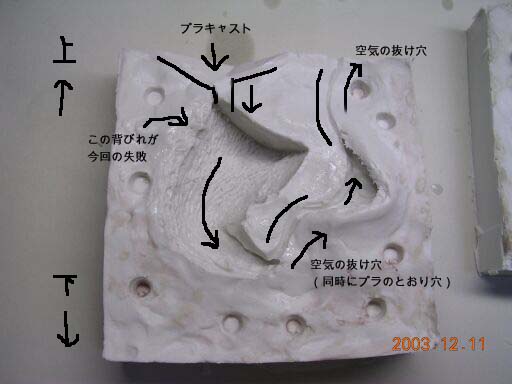

これは最初に粘土に模型を埋める時にどちらを上にして、

気泡が出来にくいようにするか決めておいたほうがよいです

基本的にこういう凸凹の大きい物はシリコン型を置いた時に

凹凸がなるべく下向きになるようにしましょう

ここで失敗ですが、ゴジラの背びれが斜め上をむいており

気泡が出来る原因になってしまいました(⊃Д`)

ゴジラののど下からプラを流す形にして

逆に左に傾けた置き方のほうが良かったようです。

この場合、ゴジラの首後ろからプラを流しいれ

口先の空気穴から空気が抜けると同時に下あごのパーツに

プラが流入、下あごの反対側から空気が抜ける形になっています。

もしも単純な形で、気泡が出来ないようなものなら

空気抜きの穴はなくても良い場合もあります。